2012.9.18更新

サントリー美術館

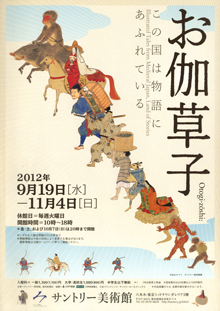

「お伽草子(おとぎぞうし)

この国は物語にあふれている」

内覧会に行ってきました!

「お伽草子 この国は物語にあふれている」展

会期/2012年9月19日(水)~11月4日(日)

休館日/火曜日

開館時間/10時~18時

ただし金・土、および10月7日(日)は20時まで

いずれも入館は閉館の30分前まで

入場料/一般1300円 大学・高校生/1000円 中学生以下/無料

場所/サントリー美術館

住所/東京都港区赤坂9-7-4 六本木・東京ミッドタウン ガレリア3階

Tel.03(3479)8600 http://suntory.jp/SMA/

東京・六本木のサントリー美術館で

明日から開催される「お伽草子」展。

絵本の研究プロジェクトとして

日本の絵本の原点を再確認したいと思い、

本日、ひと足早く内覧会に行ってきました。

絵と文字で物語を楽しむ文化は

平安時代に始まったそうです。

とりわけ室町時代から江戸初期にあたる

14世紀から17世紀にかけては、

新しい物語が次々に生まれ、

絵巻や絵本のかたちで広く親しまれたのです。

それらを称して「お伽草子」と呼びます。

その総数は400種を超えるとか。

その中には、私たちがよく知っている

『一寸法師』や『浦島太郎』などもあります。

-thumb-515x341-7974.jpg)

図録の表紙見開きです。

絵柄は「百鬼夜行絵巻(ひゃっきやぎょうえまき)」。

室町時代(16世紀)の京都・真珠庵の作品。

重要文化財。

長年、人間に奉仕してきたさまざまな道具たちが

用済みとなり捨てられたのを恨んで

妖怪に化けて練り歩く。

人気の絵巻だったらしく、室町時代から江戸時代にかけて

60作品以上が作られたそうです。

道具が妖怪になるという奇想天外なストーリー、

大胆な構図、要所要所で目をひく着彩など

今見てもとても新鮮で迫力のある作品です。

「お伽草子展」ポスター裏面より。

「お伽草子展」ポスター裏面より。

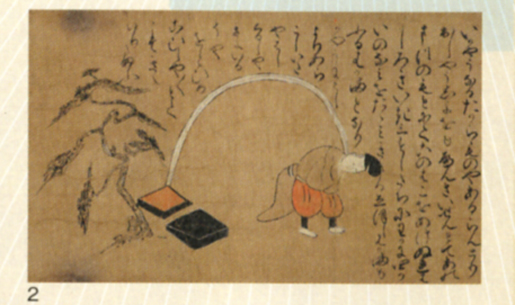

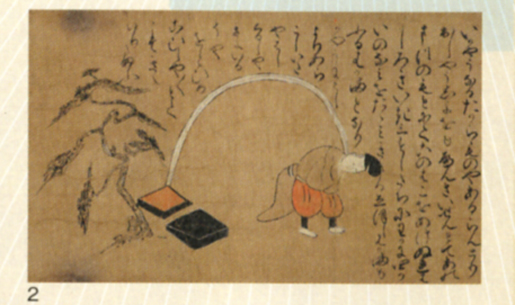

右上の絵は、「浦島絵巻」。

16世紀の作品です。

「浦島絵巻」の部分を拡大してみました。

浦島太郎が玉手箱をあけた瞬間、

煙がでてきて老人に変身してしまうシーン。

当時は上記のような、白い弓なりの線による表現が

せいいっぱいだったとの解説がありました。

なお、「浦島太郎」という名前になったのは後世になってから。

この絵が描かれていた16世紀には、

「浦島子(うらしまこ)」という名前でした。

図録に掲載されていた解説文によると

お伽草子は次の6種類に分類されるそうです。

①公家物語

②僧侶・宗教物語

③武家物語

④庶民物語

⑤異国・異郷物語

⑥異類物語

この中でとくに注目したいのが⑥の異類物語。

これは、動植物や器物を主人公とする作品群で、

昔の文化人たちの自由奔放なイマジネーション炸裂!

といった感じでとても楽しいのです。

その代表的な作品が絵本となって

ミュージアム・ショップで販売されていました。

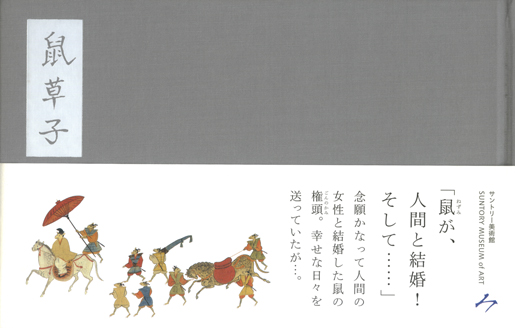

サントリー美術館 絵本シリーズ第一弾

『鼠草子(ねずみのそうし)』

編集・発行/サントリー美術館

裏の帯には、「絵巻に書かれた言葉を現代語訳して

昔の人の絵巻の楽しみ方を再現しました。

絵巻を読むように、絵本を楽しんでください。」

と書かれています。

オリジナルの『鼠草子絵巻』は

室町~桃山時代(16世紀)の作品。

畜生道を断ち切ろうと、人間の姫との結婚を企てた

ねずみの権頭(ごんのかみ)の物語。

展示会場では音声ガイドプログラムを搭載した機材の

貸し出しもあり、音声ガイドマークのある作品のところで

簡単な操作をすると、ヘッドホンを通して物語のあらすじや

時代背景などの解説が流れてきます。

要所要所、全部で20作品の解説が聞けるので分かりやすく、

また、前述の分類とは別に

「お伽草子にはなぜ清水寺がよく登場するのか」

といった興味深いお話も聞けたりして、絶対におすすめです♪

そして、全体を通して印象的だった2点について。

まず一つ目は、主人公が夢に破れ、恋に破れ

大いなる挫折を味わったり反省したりすると、

最後ほとんどが「出家」して終わるところ。

もうちょっと「現世」でがんばってほしいな!

なんて思うのは私だけでしょうか!?

あまりにも「出家しました」で終わるのが続いて、

昔はそれが唯一の救いの道だったとはいえ

あまりにも切なく衝撃的でした。

二つ目は、『しぐれ絵巻』という

女流絵師の描いた1513年の作品。

この作品では、左大臣の息子・中将さねあきらをはじめ

身分の高い男性たちはみな

二重まぶたに描かれていたこと!

(女性たちは、いわゆる平安の美人顔の一重まぶたなのに!)

まるで現代の少女漫画と同じ感覚です。

”イケメン”だと、当時でも二重だったんだ~!

と、これまた目ウロコ的発見でした。

『しぐれ絵巻』に登場するやんごとなき男衆の

二重まぶたに注目!

(図録より抜粋)

いずれにしても、ふだんとは違った視点から

絵本の楽しさを感じた展覧会でした。

お伽草子の世界から、

文化の秋をいちはやく味わってみませんか?! (ミヤタ)

-thumb-515x341-7974.jpg)

林 明子/作 福音館書店/刊

林 明子/作 福音館書店/刊 佐野洋子/作 講談社/刊

佐野洋子/作 講談社/刊