|

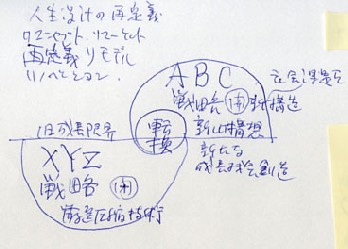

2011年1月31日 ABC戦略で行こう。

『世界市場における日本企業の戦略』と題して シンポジウムが大阪で行われた。 私も大学院の教授の一人であるので、当然出席した。 当日の基調講演はクオンタムリープ株式会社代表取締役社長の 出井伸之氏が行った。 出井氏はご存じの通り、元ソニーの会長である。

以下、その基調講演の感想を述べたい。 ビジネスを中心とした世界の流れが転換期を迎え、 今どうパラダイムの転換を理解し、次なるパラダイムを構築していくかが、 すべてのビジネスマン、あるいは行政から国際機構まで 問われている最大の課題であるということだ。

出井氏はそれを「XYZ戦略からABC戦略への転換」 というキーワードで提示された。 XYZ戦略とはアルファベットの最後の文字であるように、 どうビジネスを帰着させるかということに 経営の目的があった時代の概念で、 どう利益を上げるか、 どうシェアを拡大するか、 どうスケールメリットを享受するか、 などと言うことであったろう。 それに対してABC戦略はアルファベットの最初の文字であり、 つまりは最初の起業、創業、発想、アイデア、 構想力などが重要になるという指摘である。

「成熟」で語る時代が来たと思っている。 成熟機会創造社会なのだ。 なかでも情報に対する認識は一番重要で、 ますます情報が変化を促進するエンジンとなってきた。 チュニジア、エジプトの政変を見るまでもなく、 情報によるメディアレボリューションの時代が到来しつつある。 新たな認識が新たなイノベーションを引き起こし、 レボリューションにまで発展する。 メディア&コンテンツによる新構想力の時代に入ったと考えている。

出井氏の認識と構想力はやはりさすがと言うべきで、 地球時代を見据えた発言であった。 「これからのベンチャーは?」という会場からの質問に対して、 「一芸創業」というキーワードで答えていた。 地球社会への恩返しは個人発で出来る、 それは一芸創業力であるということである。 インディペンデント・スターティングは一芸創業からの出発であるということだ。 生涯自立して生きる時代は、自己解決力による自由の獲得が必須である。 そのような自己解決領域に、 一芸創業のビジネスシーズはたくさん眠っていることだろう。 一芸創業とは、「我が事業に個性の帽子をかぶらせよ」ということである。 ABC戦略で行こう。本当の21世紀はそこから始まる。

2011年1月27日 ミッション&パッション。

ミッション経営の時代であるが、 そのとき最も重要になるのはパッション、熱い思いだろう。 いまや経営の核は利益追求にはない。 熱い思いを抱いてやり続ければ、 必ず収支になって跳ね返ってくる。 社会が利益を出すことを、継続のための収支として認めてくれるのだ。

ACADEMY・GROUPは進学塾などを核として前進する教育産業だが、 その創業者である河内宏之氏は、 真のミッション&パッション経営者と言えるだろう。 河内氏が30年にわたって生徒にしたためた「今月の言葉」を 一冊の本にして世に出した。 『勇気が10倍湧いてくる言葉』(PHP)である。 「汝の愛するものを仕事に選べ、そうすれば 生涯一日たりとも働かなくてもすむであろう」などはいかがだろうか。 孔子の言葉だそうである。

2011年1月25日 エコをデザインする日。

その意味が深まっている。 21世紀の最上位デザイン概念として「エコデザイン」が その位置を占める日も遠くないだろう。 『エコデザイン』(東京大学出版会)という本が届いた。 浅井治彦氏、益田文和氏編とある。 益田文和氏は日本デザインコンサルタント協会の理事であり、 私も同様のお役目をいただいている。

本書は何名かのオピニオンリーダーの共著形式になっており、 エコデザインというコンセプトの全体像が分かりやすく解説されている。 帯に「モノづくりから暮らし方まで、かっこよくエコロジー」とあるが、 楽しくなければどんなムーブメントも広がらない。 エコデザインが日常化する日が来た。

2011年1月24日 高架下の実験。

秋葉原の高架下の空間が「2k540~AKI-OKA ARTISAN」 として再構築され、新たな出発を果たした。 今、駅ビルも商業空間も、新たな実験の時を迎えている。 店を開いていれば客が来る、 だから立地こそ最優先条件というのが、今までの商業観だったろう。 しかし顧客はすでにその段階を過ぎ、 自分の目で発見する、自分の感性でジャッジするという段階に入っている。 顧客の「感性ジャッジ」は、これからの商業の最大の鍵になるだろう。 感性はもともと暗黙知であり、アートの領域の価値観だからである。 これからの顧客の感性は直感や勘で判断するしかない。 分かる人は分かるし、分からない人には永遠に分からないのである。 その意味から、秋葉原の高架下の空間を 「2k540~AKI-OKA ARTISAN」として再構築し、 顧客の感性ジャッジに挑戦したJRの姿勢は高く評価される。 2011年1月19日 美が残る時。

サントリーミュージアム天保山が昨年閉館した。 サントリーのオーナー、佐治敬三氏の肝いり によって作られた美術館で、 建築設計を依頼された安藤忠雄氏とのやり取りは、 本書の巻頭に書かれている。 天才二人のやり取りは、まるで小説のように面白い。 本書はサントリーミュージアム天保山で開かれた 展覧会やイベントを収録したものである。 ミュージアムは消えても、そのやってきた業績、コンテンツは残る。 一冊の本の中に16年に及ぶ美の集積が凝縮している。 ますます美意識の時代である。 本当にありがとうございましたと言いたい。

2011年1月17日 女性の社会発信力。

名誉会長になられて、ますます社会的活躍の場を 広げている資生堂の福原義春氏から、 興味深いテーマの本が送られてきた。 『ステイヤンゴロジーで人生は輝く』(マガジンハウス)という本である。 英文で書けばStayoungology。 いつまでも若々しく生きようというステイヤングを、 学問として捉えて造語としたものである。 福原氏の考え方に共鳴したハーバード医科大学教授の命名らしい。 本書はこのステイヤンゴロジーをテーマに、 瀬戸内寂聴、塩野七生、吉永小百合ら、 いつまでも若々しく生きている女性たちとの対談集である。 我が人生観に迷わず歩き、年齢を重ね、 生命を燃焼するとはどういうことかを教えられる本である。 女性のもつ社会発信力が、世の中を変えていくだろう。 これからの時代の生き方のバイブルだといってもいい。

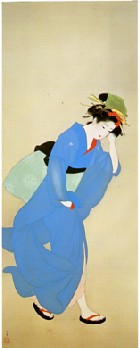

2011年1月11日 日本美。

上村松園である。 明治の京都に生まれ育ち、大正、昭和と生きた。 女性の目を通して描かれたその美人画は、日本美そのものと言える。 たおやかに匂い立つ日本女性の美は、 まさに日本文化の象徴とも言える。 美は細部に宿るというが、日本画はその典型だろう。 上村松園の日本女性、特に髪の表現は細部表現の極致である。 髪が透けて、その向こうに光がかすかに見えるところまで表現しているのだ。

本来目には見えない風が見えるようである。

物も人も文化から生まれる。 そういう意味で、上村松園は日本文化、 特に京都文化から生まれた、 本当の意味の絵描きだろう。

|