|

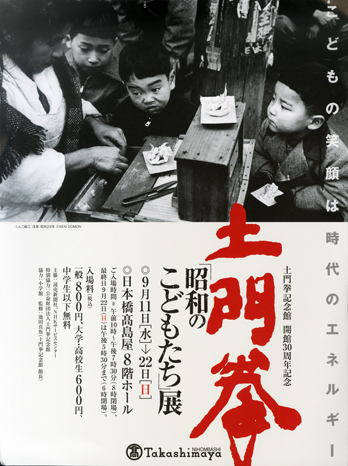

2013年9月30日 「昭和の子どもたち」展

土門拳記念館、開館30周年記念に「昭和の子どもたち」展が開かれていた。

土門氏は、私がグラフィックデザイナーになった当時から、 すでに亀倉雄策氏と一緒にクリエイティブの頂の存在として活躍されていた。 土門さんは、日常を切り抜き、時代の検証者たろうとピリオドジャーナルを引き受けていた。

写真の向こう側にあることを映し出す。

そこに生きる子どもたち、生き抜ける子どもたちから 昭和の持っている時代学習の波間となった表れていた。

モノクロームが浮き彫りにするジャーナリスティック性の高い 訴求効果は優れた時代の検証者としての意味をも内包していた。 2013年9月26日 グランルーフ

先日、グランルーフの内覧会に出席した。

日本橋口から八重洲にかけて、新しい未来に飛翔する中、天空の公園を歩くことが可能となった。

すばらしい表舞台となった。

これから2020を迎えるに当たり、 インターナショナルステーションのゲートに翼を掲げ、 次なる羽ばたきとなることを強く感じた。

東京駅、おめでとう! 2013年9月25日 デザインが生み出すもの

構想力が求められる時代、TOKYO2020がデザインの革新の時となります。

オリンピックは世界が見ています。 世界が東京を、日本を注目しています。 世界目線の視点で、展開していかなければならない。

以前、『地球人』という書籍を出版しました。 そこに、世界はいずれ一つとなりながら多様化することについて言及しました。

そして、世界にはエコロジストとアーティストとが生まれ、自己実現の構造が生み出されるとしています。

デザインは、宇宙の一部となります。 日本の戦後、ラッキーストライクに未来を見て、生きる光となったように、デザインが生み出す力を信じよう。

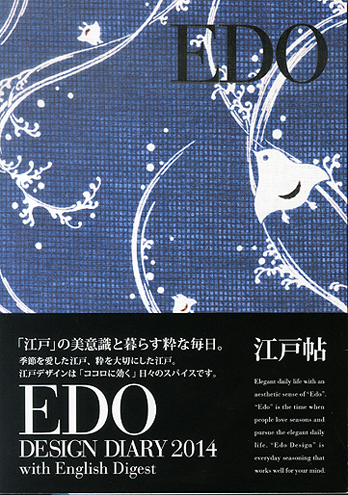

そこに未来のデザインが存在している。 2013年9月19日 江戸帖2014 波頭に千鳥

江戸美学研究会が2014年版の江戸帖を発売しました。 今回、江戸文化の興味が日本人自身の歴史回帰から、東京の独自性を訪ね歩くダイアリーとしてウェルカムプログラムが搭載されています。

特に2020に向かって、幾度となく、東京を眺める人が増える中、英文解釈も掲載されています。

文化旅人に対するサービスメニューとして、日本文化が身近に感じられる72候のライフスタイルに、この手帳が寄り添えることが出来れば、とここでご紹介したい。 2013年9月18日 Graphic Art & Design Annual 12-13

『Graphic Art & Design Annual 12-13』が手元に届きました。 公益財団法人に移行したDNP文化振興財団の文化活動が紹介されています。 自ら率先して発表と評価の場であるスモールミュージアムを都市の中の構成として展開されてきたことに敬意を表します。

ギンザ・グラフィック・ギャラリー、dddギャラリー、現代グラフィックアートセンターという場は、プリントアート、プリントデザインの世界において日本の表現文化が次のクラスへと躍進するものです。

手前味噌的なメセナを超えた地球に寄り添う構想である取り組みをここに紹介します。 2013年9月17日 「次」を語れる準備をしよう。

京都の桂川が氾濫するなど大きな爪あとを残した台風18号。 災害の多い日本列島。 自然に抗う強固な街づくりではなく、日本らしい柳に風の思想を持った柔軟な都市づくりが求められます。

今年、伊勢神宮、出雲大社の遷宮があります。来年は、上賀茂、下鴨神社の式年遷宮の年です。この遷宮には、日本文化の中で再生、継承されるという循環の発想があります。

遷宮とは、同じ建物を建て直すのではなく、同じものでも違いある同異質という本質論とが重なった生まれ直しとなります。

TOKYO2020は、美学的意識を持った次のクラスに飛躍していく契機となるべきでしょう。 建て直すのではなく、生まれ直す。その先に、次のレベルに高まっていくのです。 2013年9月11日 相談相手の居ない時代上野千鶴子さんからご本を頂いた。 朝日新聞の連載で人生相談に乗られているコーナーを集めたもの。『身の下相談にお答えします』。 彼女を代表するキーワードである「スカ下」、つまりスカートの下からという発想など、早くから社会学者としてはユニークな発言やジェンダー問題の取り上げていらっしゃった。多種多彩な目線を持った上野さんが相談の中で様々なアンサーを用意しているのは面白い。 しかし最も大事な点は、やはり今は生き方の時代、人生の時代だという事だろう。どんな学校や企業にいけばいいのか、どういう結婚をすればいいのか、人生の節目節目には相談というものがつき物だが、今は相談相手を失った社会でもある。 より個人化が進み、表層的な家族や利害のある仲間では中々相談に乗れないし、ましてや同年齢は体験学習上も差異が無いから相談に乗れない。 そういうような意味合いで人生相談の相手を失った時代に上野千鶴子さんは躍り出るように誌面上で本質に迫るユニークなコメントを残している。面白い判断や教えられることが詰まっている。 2013年9月10日 2020TOKYOついにオリンピックの開催地が東京に決定しました。 思い返せば前回の東京オリンピックは1964年。国が変わっていくなというのを感じました。今再び東京はオリンピックというチャンスを得たのです。2020年に向けて取り組んでいかなければならない課題は沢山あります。 日本は商業発想に世界目線の構想力が備わっているとはいえない。例えば渋谷には海外向けのインフォメーション・センターがない。この最大の機会に課題解決の構造を作っていかなければなりません。 また、我々は福島の問題を抱えている。東京オリンピックによって世界から注目が集まっている今、日本は原発の問題に手を抜くことはできない。なんとしてでもやり遂げなければならない。 成果が発揮されるのは7年後。日本は国際型のグローバリズムに転換できる素晴らしい機会の中に居ます。2020年に向けて目標設定ができたということです。日本の都市が世界都市になるチャンスです。 シティ・リテイリングをあずかっている人々にも世界目線が必要になる。日本全体に世界的な視点のウェルカム・プログラムが必要です。 今回は世界のエネルギーを集めて、自分たちだけでは出来ないパワーを与えられています。日本人だけが良ければいいのではなく、日本によって世界が一つの事をやり遂げられていく構造を作ることが大切。 東京だけの話はありません。周辺で何が出来るかも重要となってきます。例えば大阪の梅田シティがインターナショナルシティとして顕在化できるのかも課題になる。東京でいえば渋谷や銀座。こういうコンパクトシティをどう作るか。そこにウェルカム・プログラムを搭載するときが来ています。 世界が一つになっていくわかりやすい流れ。我々の国際的な目線を活かす時です。今後様々なプロジェクトをそれに向かって立ち上げていきましょう。 2013年9月 8日 私塾の構造中西元男さんがストラムド、すなわちストラテジック・マネジメント・デザインということをテーマに戦略経営のデザイン講座を主催されている。 今はもう3年経ち、4年目。私にもお声を掛けていただいたりもしている。一期生ではウェブデザインソリューション協会の賞も取ったりして活躍する人が出ている。私もMBAを教えていたので社会人卒業生がどう活躍するかというのは非常に興味がある。 これは中西元男私塾に近い。ホームスクール、あるいはプライベートスクールに近い構造である。私塾の構造というのは時代の変革期にはよく現れた。その最もたるものが明治維新の時代においてである。 中西さんは次世代の人を作るということが最も重要な課題だということを仰り、それを実践されている。プライベート&フレンドスクールと呼べるような私塾の力が機能する時代が来ている。それを私も感じる。私もライフデザインマネジメントスクールというものを立ち上げ、会社自体を学校にしてしまおうという着目において立ち居地を同じにしているところである。 以下のURLからストラムドのサイトへジャンプします。 2013年9月 4日 世界預かりの思想クロアチアではアドリア海の真珠といわれているドブロブニクを訪れました。 世界遺産にも指定されています。 そして、高級リゾートエリアでホテルが立ち並ぶスプリットという街にも訪れました。 近代化されたシティリゾートに加え、プリトヴィツェ湖群国立公園にあるコジャック湖から300mほどの山小屋風のホテルに泊まりました。 まさに森林の中にある別荘といえ、クラフトマンシップの感じられる手作り感の高いものでした。 代表的な湖が3つあり、その境目は滝でつながっている。自然公園を丸1日かけて歩きました。 こういう川の支流が合流した場所にある水のアートパーク。 自然のままで残されて、透明な水で鮎とか鯉がたくさん繁殖している。 まさに世界遺産が連鎖する世界でした。 入場制限で、守られながらも存在する価値ある風景。 木でできた道は、丁寧に歩かないと足を滑らしてしまう危険もあり、緊張しながら、自然に溶け込むように人が歩いていました。 湖には船もあり、芦ノ湖に見られるように海賊船やスワンなど意味を持たない装飾を省いたデザインは自然が主人公である事を心得ている。 世界自然遺産とは何かを考えれば、何を守り継承しながら、観光へとつないでいくのか。 それは自然環境全体を配慮すること。 知床や屋久島もそうだ。自然の原生林を含めたネイチャーツーリズムを伝承するという思想で、預かっている自然は地域のものではなく、世界から預かっているという思想が大切だ。それは富士山や京都もそうだ。決して単なる観光ソースと見てしまっては廃れてしまうだろう。地球資源を預かっている以上、世界から預かりの資産として見ていかなければなりません。 オリンピックについても、世界のためになるから、東京でやるべきだと言えなければならない。この世界から預かっているということについて、じっくり考えてみたい。 2013年9月 2日 「稼ぐ都市」から「使う都市」へ

都市国家発祥のギリシアとも隣接する東欧のクロアチアを訪れました。 今から15年前は旧ユーゴスラビアとして内戦状況にありました。

戦後、歴史ある地域特性を活かし観光国家としてヨーロッパの中の地位を確立しています。 しかし次なるコンテンツ開発という課題に直面し、アイデアを求めている。

そこに「稼ぐ都市」から「使う都市」への転換が課題として見えてきました。

翻って、日本を省みれば、同様な課題を抱えています。 自由と自立という表裏一体の認識を兼ね備えたクロアチアは1週遅れの未来。 一歩先んじているように感じました。

海洋国家としての日本を今一度、見つめなおす必要性を痛感した旅でした。 |